DALL’AUSTRALIA UN’ALTRA STORIA INEDITA DI UN SOPRAVVISSUTO ALL’INFERNO DI CEFALONIA

NONNO CARMELO CON I NIPOTI ( a destra: DANIELA COLANGELO PATANE’)

La pubblicazione “Mio padre nell’inferno di Cefalonia” continua a stabilire collegamenti e a portare in superficie storie e testimonianze che arrivano da varie parti del mondo. Ho sinteticamente scritto delle vicende di mio padre – superstite del massacro nazista nell’isola greca di Cefalonia (era il 1943) – anche sul mio sito in versione in lingua inglese. La potenza di internet e della rete ha favorito uno scambio di notizie e di informazioni tra le persone che ancora cercano di fare luce su un drammatico evento che coinvolse migliaia di soldati italiani.

Attraverso il mio sito ROBERTO ALBORGHETTI – We may see things that we don’t even imagine , mi ha contattato dall’Australia la nipote di Carmelo Patanè, un italiano sopravvissuto allo sterminio nazista e, negli anni Settanta, emigrato dalla Sicilia nel South Australia. Navigando in internet, Daniela Colangelo Patanè si era imbattuta nella vicenda di mio papà Battista. La storia drammatica e dolorosa di mio padre ha fatto rivivere a Daniela i ricordi che nonno Carmelo – scomparso nel 2017 all’età di 94 anni – le aveva sempre confidato su quel terribile evento. Daniela ha voluto contattarmi, raccontandomi in inglese alcuni di quei ricordi raccolti dalla viva voce di suo nonno, che militava nella Marina Italiana di stanza a Cefalonia e uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del piroscafo Ardena, inabissatosi in mare dopo avere speronato una mina piazzata dagli stessi soldati tedeschi.

Questa la testimonianza di Daniela: “Mio nonno Carmelo Patanè era un sopravvissuto della Marina Militare Italiana di Cefalonia. Sono davvero felice di essermi imbattuta nella tua pagina web in cui gli eventi raccontati da tuo padre sono fin troppo familiari con quelli che mio nonno descriverebbe. Nonno è sopravvissuto anche all’affondamento dell’Ardena e alla prigionia nel campo dei lavori forzati. Lui e la sua famiglia si sono trasferiti in Australia all’inizio degli anni ’70. Gli eventi di Cefalonia sono stati davvero orribili e ci siamo sempre sentiti così fortunati che nonno fosse sopravvissuto, per tramandare le storie alle generazioni e per ricordare i caduti. I dettagli che ci ha ricordato erano così vividi! Lui e altri superstiti si erano nascosti in un bunker per giorni prima di arrendersi ai soldati. Ricordava sempre il volto del giovane militare tedesco che li aveva catturati: nonno diceva che quel soldato era giovanissimo, sembrava avesse 16 anni ed era pietrificato e spaventato quanto lo erano loro, i prigionieri! Ricordava che l’elmo era così grande per quel giovane soldato, tanto che continuava a cadergli sugli occhi “.

Continua Daniela: “Non ero a conoscenza della medaglia d’onore assegnata ai sopravvissuti di Cefalonia. Dovrò chiedere a mio padre se nonno ne ha ricevuta una. Dopo la guerra, egli tornò in Sicilia, a Siracusa, dove sposò mia nonna e allevò 3 figli. La gente in città conosceva a che cosa nonno era sopravvissuto e spesso veniva salutato per le strade con l’appellativo di “Don Carmelo”, anche da persone sconosciute. Nonno visse una vita felice in Australia dal 1971 e sfortunatamente fu colpito da problemi di demenza senile negli ultimi anni: una sofferenza che lo riportò a quei tempi orribili della guerra. Era straziante vedere quanta tristezza e quanta paura c’erano nei suoi occhi! Era come se stesse rivivendo quei momenti dopo così tanto tempo. Purtroppo è morto nel 2017 a 94 anni e ci manca ogni giorno! Mio fratello ed io eravamo particolarmente legati ai nostri nonni. Sarei onorato di ricevere il tuo libro e di leggerlo con mio padre. Non gli ho ancora parlato di questo grande regalo. Grazie mille per la tua generosità, da tutta l’Australia lo apprezziamo sinceramente!”

Ringrazio Daniela per avermi contattato. Sono lieto, con questa sua testimonianza, di fare memoria anche di suo nonno e ricordare anche la stessa tragedia del piroscafo Ardena, una tragedia nella tragedia. Il piroscafo passeggeri greco “Ardena”, poco dopo la partenza da Argostoli alla volta della Grecia, aveva a bordo 840 prigionieri italiani della Divisione “Acqui”, sopravvissuti alle fucilazioni di massa eseguite dall’esercito tedesco e catturati a Cefalonia. Destinati ai campi di concentramento in Germania e ai territori occupati dalle forze naziste, a bordo erano tenuti sotto controllo dai militari tedeschi armati. Il piroscafo – vecchio, malandato e carico oltre misura – urtò una mina dello sbarramento difensivo nella baia di Argostoli. Fu una tragedia: l’Ardena affondò portando con sé 780 uomini, di cui 720 di essi erano i soldati della “Acqui”. Si salvarono i 60 militari tedeschi imbarcati con compiti di scorta e soltanto 120 degli 840 prigionieri italiani, tra i quali lo stesso Carmelo Patanè. Il piroscafo Ardena si trova da allora nelle profondità marine, al largo di Argostoli, custodendo dentro di sé le vittime di una immane tragedia.

Roberto Alborghetti

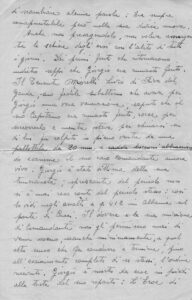

La sciabola del Capitano Giorgio Balbi

In occasione della cerimonia del 25 Aprile

2019, al termine della cerimonia, si è avvicinata una signora che avendo notato il labaro dell’Associazione Nazionale Divisione “Acqui”, ci ha fermati presentandosi come la nipote del Cap. Giorgio Balbi caduto a Cefalonia(Capo Munta) il 19 settembre 1943. Dopo i convenevoli, la sig. Maria Ilaria, ha espresso il desiderio di donare alla sezione di Parma la sciabola da ufficiale la medaglia d’argento al Valor Militare ed un quadro dello zio appena uscito dall’Accademia. Il sottoscritto sorpreso e commosso dalla donazione, ha ringraziato la signora Maria Ilaria.

A ottobre in occasione dell’annuale cerimonia in ricordo dei caduti parmigiani e parmensi, con una breve cerimonia verranno consegnati i cimeli donato dalla nipote Maria Ilaria. (Fabrizio Prada)

Il Cap. Balbi Giorgio nacque a Parma il 10 novembre del 1914 fu uno degli otto figli di Sante, gestore di una torrefazione in strada Cavour a Parma.

Comandante di compagnia del 17° Reggimento Fanteria Acqui, fu di presidio a Cefalonia al momento dell’armistizio dell’ 8 settembre 1943. Il 19 settembre attaccò una postazione costiera tedesca a Capo Munta restò ferito e fatto prigioniero. Il giorno dopo venne fucilato dal nemico. Fu decorato con medaglia d’argento al valor militare, con la seguente motivazione:

Comandante di compagnia, per lunghe ore riusciva a tenere fronte a soverchianti forze tedesche appoggiate da grandi forze aeree. Nell’ attacco a una munitissima posizione nemica, mentre trascinava i suoi all’assalto, veniva falciato da una raffica di mitragliatrice. Catturato, benché ferito gravemente, veniva fucilato, reo di aver combattuto per l’onore delle armi.

In un passo della lettera scritta ai suoi famigliari, il Ten. Ugo Zamparo suo grandissimo amico, scrive” Giorgio è morto da eroe in piedi alla testa del suo reparto: “l’Eroe di Capo Munta” così lo definirò in una mia relazione al Ministero della Guerra, passerà alla storia con giusta ricompensa.

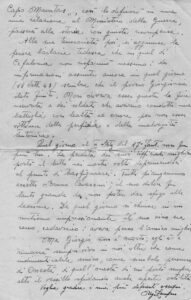

AL COMANDO MILITARE - TERRITORIALE V° UFFICIO T.V.A. UDINE

Oggetto: Relazione sui fatti di Cefalonia redatta dal Ten. Compl. ZAMPARO UGO dal 1939 in servizio continuativo presso il II Btg. del 17o Fant. “ACQUI".

Subito dopo l '8 sett. il Comando Tedesco dell 'Isola, che si trovava a Lixuri, iniziò delle prese di contatto con il nostro Comando: fu chiesto che tutta la Divisione “Acqui" passasse al loro servizio, interpelati Ufficiali e soldati ebbero un netto rifiuto. I tedeschi allora passarono a richieste più energiche per poter strappare la resa alle truppe Italiane.

Tali contatti, protrattisi per diversi giorni, stavano prendendo una brutta piega: si parlava del concentramento dei reparti italiani nella piana di Samo; era loro permesso solo l 'armamento individuale consegnando ai tedeschi le artiglierie e le armi automatiche e là si doveva aspettare le navi che avrebbero dovuto portarci in patria.

Una Divisione forte di 12.000 uomini doveva così ignominiosamente cedere di fronte a 4.000 tedeschi.

Le trattative erano giunte a buon punto per i tedeschi. Intanto essi ammassavano rinforzi per via aerea. Il porto di Lixuri era in grande movimento ma qualcuno vigilava sull'operato del Generale Gandin, il quale anche dopo aver consultato i comandanti di reparto e persino i Capellani Militari, non sapeva prendere ancora alcuna decisione.

I soldati tutti non volevano consegnare ai tedeschi a nessun costo quelle armi alle quali erano legati da vero amore nato nelle nude roccie d'Albania.

Interpreti di questi sentimenti furono gli Ufficiali d'Artiglieria Cap. Apollonio e Cap. Montanari.

Essi, che non avrebbero mai permesso una resa incondizionata da parte nostra, organizzarono, con febbrile preparazione, la difesa indi l'attacco dell'isola. Le cose per la slealtà dei tedeschi avevano preso ormai una piega insostituibile.

Dalla penisola di Lixuri tenuta dai tedeschi si statavano avvicinando delle motozattere che avrebbero dovuto portare rinforzi ai tedeschi che si trovavano ad Argostoli; ogni nostro reparto già schierato era in frenetica attesa e il Cap. Apollonio con la sua batteria da 105 aprì il fuoco dando cosi inizio alle ostilità.

Ore 9 del giorno 13 settembre, da ambo le parti era stato pattuito che durante 1e trattative, i reparti non avrebbero dovuto avere alcun rinforzo. Non una motozattera toccò là riva di S.Teodoro colpite in pieno dal tiro ben aggiustato. Anche le artiglierie controaeree entrarono in azione con ottimi risultati. I tedeschi, visto ormai le nostre intenzioni, chiesero una tregua. Da Atene era giunta in aereo della Croce Rossa una commissione formata da Ufficiali tedeschi e da un Capitano Italiano, qùest'ultimo latore di una lettera da parte del Comando d'Armata che ordinava la resa delle truppe italiane di Cefalonia ai tedeschi.

A Cefalonia non si ascoltarono simili ordini : non si poteva venir meno alla decisa volontà dei soldati e dei subalterni che mai avrebbero ceduto le armi. Il giorno 14, dopo accurati preparativi, alle ore 16 si iniziò l'attacco.

Gli stukas che già da qualche ora volteggiavano a centinaia nel settore dei reparti schierati, incominciarono a sganciare le loro bombe sconvolgendo il nostro schieramento.

Terminata questa loro prima azione, le fanterie si ricomposero e la nostra artiglieria incominciò il suo fuoco tambureggiante.

Sul costone di S.Teodoro, che chiude a sud la Baia di Argostoli, agiva il II Btg. del 17o Fant.

Dopo accaniti combattimenti protrattisi fino alle ore 24 del giorno 14, i tedeschi di presidio nella Capitale, Argostoli, chiesero la resa con tutte le loro forze corazzate. Forti perdite da ambo le parti.

I due plotoni mortai 81 del Ten.' Zamparo Ugo e del Ten. Cei Antonio dell 8ª Cp. II/17 comandata dal Ten. Cavazzini Bruno ebbero parte decisiva in questa azione poichè furono i soli che con un nutritissimo fuoco di sbarramento a g.c. tennero a distanza i tedeschi subito dopo l'azione micidiale degli Stukas permettendo ai reparti di linea di riorganizzarsi sotto l'energico comando del Magg. Altavilla Oscar, del Cap. Balbi Giorgio e del Ten. Cavazzini Bruno. Il decisivo comportamento dei due plotoni Mortai 81 fu esaltato da un ordine del giorno della Divisione. Questi combattimenti sostenuti dal II/17° si conclusero quindi con la resa completa dei 700 tedeschi di presidio nella Capitale con 12 carri· armati pesanti e con forte bottino di armi automatiche. Il 317° e gli altri reparti del 17° agivano favorevolmente sul braccio nord della Baia di Argostoli.

Nel cielo della battaglia volteggiavano a centinaia dall'alba al tramonto bombardieri ad alta quota. Stukas e Messershmit: questi due ultimi a volo radente, indisturbati, poichè le artiglierie coritroaeree, fin dai primi giorni colpite in pieno, erano inservibili, seminavano il terrore nelle nostre truppe.

A nulla valse il nostro disperato appello al Comando Italiano di Bari, col quale si era collegati Via

Radio, perchè sul cielo di Cefalonia si facesse vedere qualche nostro aereo.

Eravamo completamente isolati. Quasi tutti i nostri obbiettiyi militari furono colpiti in pieno uno dopo l'altro. Ciò nonostante tutte le azioni erano in nostro favore.

Il giorno 18 sett. il II Btg. del 17° Fant. rinforzato da reparti del XI e III/17 fu comandato di espugnare il caposaldo di Capo Muntas tenuto dai teneschi. L'attacco doveva effettuarsi di notte peichè di giorno ogni nostro movimento era paralizzato dalla continua presenza di aerei nemici in massa. Alle ore 23 tutti i reparti erano ai loro posti di combattimento. Il tempo passava e l 'ordine d'attacco non veniva. Soldati e Ufficiali incominciavano ad agitarsi poichè, all'alba puntualissimi, sarebbero giunti gli aerei nemici ad interrompere ogni nostra azione.

Per telefono fu chiesto personalmente al Generale l'ordine di attaccare: aspettare fu la risposta.

Cosa si doveva aspettare se l'azione di Capo Muntas non era collegata con nessun'altra e se ogni cosa era pronta nei più minimi particolari ?

L'ordine d 'attacco giunse finalmente alle ore 4 del giorno 19 settembre.

Dopo intensissimo fuoco di preparazione da partedi 4 plotoni Mortai 81 e pezzi da 47/32, i reparti di linea erano già ai reticolati e qualcuno li aveva già superati, quando gumse l'alba e con essa Stukas e Messerschmit.

L'azione era finita. Nel frattempo incominciarono ad arrivare i primi feriti e da essi si seppero le prime notizie dei reparti avanzati: le reazione nemica nutritissima aveva messo fuori combattimento tutti gli Ufficiali comandanti di reparto, anche tra i soldati le perdite erano sensibili. Il Cap. Balbi Giorgio l'eroe di. Capo Muntas, comandante della gloriosa 7ª comp. del II/17° che ad Himara (Albania) salvò Valona, sempre primo tra i primi, sprezzante del pericolo in modo veramente cinico, era stato colpito in pieno da una pallottola da 20 mm. che gli aveva aperto il petto: Il Ten. Miorelli Livio, suo subalterno, saputo che il proprio comandante era rimasto ferito, corre per soccorrerlo e per ricevere ordini e mentre si china su di lui è colpito dalla stessa mitragliera al ventre e cade esamine abbracciando il suo caro capitano ancora agonizzante. Così finì l'azione di Capo Muntas; se l'attacco fosse incominciato prima il risultato sarebbe stato ben diverso.

In questa azione il II/17° fu pressochè distrutto. Anche i tedeschi da parte loro ebbero il 75% di perdite.

Intanto nel settore dove si agiva il resto della Divisione, giungevano notizie poco buone : il battaglione di estrema destra che stava attanagliando i tedeschi era stato ritirato a messo di rincalzo per ordine del Generale Gherzi, non fu mai capita questa manovra poichè i tedeschi, rimasti·completamente liberi al loro fianco sinistro, avanzanano indisturbati.

A Porto Athos era sbarcata una Divisione Alpina con artiglierie e scendendo dal Bivio dei Tre Signori per la piana di s. Gerasimo doveva. prendere alle spalle tutto il nostro schieramento. La 5° cmp del II/I7° dìslocata in quel settore fu annientata.

La notte del 22 settembre alle ore 3 il II/I7° già ridotto a pochi ufficiali e a qualche soldato raccimolato tra i servizi, riceve l 'ordine di correre verso Troianata per sbarrare la via ai reparti tedeschi sbarcati che avanzavano. Non avevamo fatto un km. che già ci trovammo accerchiati: il Generale ci aveva detto che il nemico era lontano. Nessuna reazione fu possibile da parte nostra e i tedeschi, incolonnatici, ci condussero a Troianata nel cortile delle scuole; là trovammo altri ufficiali e soldati fatti prigionieri nella notte. All'alba, era il 22 sett. 43, con calci e insulti ·fummo destati e, come branco di pecore tenuti a bada da sgherri vocienti ogni sorte di improperi, ci portarono sotto il paese in uno spiazzo circondato da olivi da una parte e dalle ultime case dell'abitato dall'altra. Lì erano pronte due mitragliatrici; faccie patibolari gironzolavàno in macabro silenzio. Nessuno pensò a quanto ci doveva accadere. Fermatici, ci fecero lasciare gli zaini e uno ad uno fummo spogliati di tutti i preziosi che avevamo addosso: orologi, anelli, fedi, penne stilografiche ecc. Ad un sergente al quale non usciva la fede, con la più grande naturalezza, un soldato, levata la baionetta tagliò il dito e se lo mise in tasca. Ultimata la spogliazione ci fecero fare una conversione a sinistra e ci venimmo a trovare di fronte alle mitra. Il sergente tedesco che comandava quelle faccie patibolari che ci circondavano, si avvicinò ad un soldato, lo prese per le spalle e lo girò ordinando a tutti noi di fare altrettanto. Eseguimmo l 'ordine, un nostro soldato si volse indietro e vide che due tedeschi si buttavano a terra impugnando le mitragliatrici che si trovavano a 8 metri da noi.

signor Colonello Fiandin ci sparano, Signor Colonello …… non terminò la frase che già le mitra risuonavano lugubre nella valle con i loro colpi diretti sui·nostri corpi. Quando furono terminati i lunghissimi nastri, due tedeschi in punta di piedi passarono più volte per accertarsi che non vi fosse più alcuno in vita. Io, coperto letteralmente dai morti, incolume dalla raffiche di mitra che mi avevano solo bruciacchiato i capelli, ma sofferente in modo atroce per il peso dei cadaveri che gravavano sul mio corpo, assistevo con gli occhi dell'immaginazione al tragico dramma spettando la mia ultima ora. Ogni tanto un colpo di pistola o di fucile in direzione dei rantoli dei moribondi. E fu la mia volta: sopra di me agonizzava un collega; sentii caricare un fucile, un colpo, una fitta all'emitorace sinistro: ero stato colpito. Sempre presente a me stesso giocai d'astuzia trattenendo il respiro già affannoso perchè i cadaveri non si muovessero sopra di me, indi non potendo più resistere cercai di correggere e alquanto la posizione girando leggermente la testa. Incredibile, il cervello sanguinante di un collega venne a trovarsi all'altezza della mia bocca e cosi pressato fui costretto a mangiarmi quel cervello che spesso aveva ragionato con me. Tale supplizio durò ben 4 ore. Ad un tratto sento in cattivo italiano : se c'è ancora qualcuno vivo, venga fuori, non si spara più.

Dopo qualche secondo sento delle raffiche di mitra e dei lamenti; qualcuno ancora vivo, a differenza del sottoscritto, aveva prestato fede a tali parole e si era sollevato dai morti. Finalmente sento estereffatto

parlare ancora i taliano; aspetto un po' e veramente non sparano più. Invoco aiuto, scostano i cadaveri che mi coprivano, e mi vedo davanti due soldati tedeschi con il bracciale della Croce Rossa: mi credo salvo, ma gli ufficiali devono tutti essere fucilati mi dicono, e mi abbandonano ma tosto impietositi poichè ero come immerso in un bagno di sangue, mi denudarono dicendomi in tedesco di non farmi riconoscere come Ufficiale e mi portarono in un telo tenda sotto un olivo a 10 metri da quell'ammasso ormai informe di carne maciullata.

Ma alla mia spogliazione aveva assistito un soldato tedesco che mi perseguitò poi, valendomi uccidere, fino a quando non lasciai l 'Isola: non dovevo essere testimonio vivene di quanto avevo visto a Troianata, mi disse. Alla sera dolorante per le ferite che mi avevano causato una frattura multipla costale l'incrinatura dell' 8° vertebra con ritensione di proiettile e altri corpi dopo aver avuto davanti agli occhi per tutta l'interminabile giornata gravida di emozioni, quel quadro raccapricciante, finalmente, estranei mi portarono all'ospedale da Campo 37; al mattino seguente seppi che all'altro ospedale dell'Isola 527 avevano tucilati subito fuori dal recinto dell'ospedale stesso, 10 ufficiali ricoverati. Motivo: la fuga dall'ospedale del Ten. Benedetti e del Cap. Bianchi. ·

Alla sera del giorno 22 sett. 43 i tedeschi, sopraffatta ogni nostra resistenza perchè ormai superiore in numero e in mezzi entrarono in Argostoli capitale dell 'Isoa.

Quanti caddero nelle loro mani durante i combattimenti furono tutti passati per le armi. I Superstiti ad ostilità ultimate, furono ammassati nel cortile della Caserma Uussolini in Argostoli dove, abbandonati a se stessi vissero per venti giorni con un litro d'acqua ed ua galletta.

Tutti gli Ufficiali furono fucilati con plotone di esecuzione normale a S. Teodoro; trasportati là un po' al giorno da una autocarretta che sistematicamente li prelevava alla Caserma Mussolini.

Fu graziato l 'ultimo gruppo di 10 grazie alle insistenti preghiere del Capellano militare addetto alle confessioni dei condannati a morte, padre Romualaldo Formato.

A Cefalonia ogni zolla di terra parla di sangue italiano.

Verso la metà di ottobre gli ospedali dovevano essere sgombrati dall'Isola e in nave carboniera fummo smistati ad Atene. Lungo il tragitto via mare si ebbero ben tre naufragi con perdite pressochè complete di tutti gli imbarcati.

Il 13 ottobre fu la mia volta; due navi stracariche di feriti chiusi in stiva come merce comune, salparono da Argostoli alla volta di Atene con bandiera tedesca mentre altre cariche di munizioni dirette a Prevesa partirono con bandiera della Croce Rossa. Giunti verso mezzanotte all 'altezza di Capo Papas, dall'altra nave che viaggiava a fianco della nostra, si sentirono delle grida d'aiuto seguite da nutrite raffiche di mitra.

Qualche soldato più ardito e in condizioni meno gravi salì, forzando il boccaporto e in coperta assistette alla pietosa scena: la nave stava per colare a picco e sulle acque brancolavano degli esseri che con grida disperate cercavano di aggrapparsi a qualche rottame; i tedeschi poi sparavano sui naufraghi con macabro cinismo. Di 1500 componenti il carico solo qualche decina raggiunse la nostra nave senza sapere come vi era giunta.

Arrivati al Pireo affamati, stanchi, depressi, fummo accolti dalle guardie che ci attendevano, con calci e moschetta te sulle ferite ancora aperte e doloranti.

All'ospedale i militari di Cefalonia furono tenuti a parte e guardati a vista con trattamento speciale nei viverio.

Ma le nostre peripezie non erano ancora finite: trasportati in Germania fummo messi in baracche isolate, ben recintate con guardie rafforzate. Chiesto al cappoccia il perchè di tale trattamento, ci :fu. risposto con il più bel sorriso: ma voi vi devono fucilare. E la spada di Damocle gravò sulle nostre teste fino al febbraio del 44 quando per esigenze sanitarie ci confusero agli altri.

Quasi la totalità dei soldati della “Acqui" di Ufficiali non ne figuravano più, per punizione furono portati in Russia costretti ai servizi più gravosi di linea.

Ad oltre 9.000 si aggirano complessivamente le perdite della Divisione Acqui di Cefaloni a, vittime della barbaria tedesca che si inumanamente distrusse tanti giovani vite, ree soltanto di aver avuto il coraggio di gettare in faccia al tedesco tracotante ed ipocrita il proprio sdegnoper la slealtà della sua condotta, e di aver accettato il combattimento con lealtà ed onore dalle ore 9 del giorno 13 settembre alla sera del 22 settembre 1943.

Dei 526 Ufficiali dell'Isola di Cefalonia, 37 sembra siano i superstiti esclusi gli Ufficiali Medici. Per questi e per i pochi soldati ancora vivi, finora nessun riconoscimento del loro sublime comportamento, poichè furono giornate di vero grande eroismo. Da parte delle autorità competenti niente ancora. Le loro gesta gloriose sono rimaste nell'ombra.

L'Ita1ia dovrebbe essere riconoscente a questi suoi figli migliori che con il loro sublime sacrificio contribuirono per primi alla suà redenzione.

non sono forse essi i primi veri Partigiani d 'Italia?

F/to Ten. Compl. ZAMPARO UGO

Salve,

mi chiamo Alessandro Tornesello e sono nipote del soldato Oronzo Tornesello, sopravvissuto all'Eccidio di Cefalonia.

Mi permetto di allegare alla presente un articolo da me scritto per la rivista semestrale NuovAlba che viene pubblicata a Paràbita (Lecce).

Mio nonno è venuto a mancare esattamente 20 anni fa, ma grazie ai suoi racconti, è ancora viva la memoria dei tragici eventi che hanno riguardato lui e i compagni della Divisione Acqui.

L'articolo, del quale potete farne l'uso che più ritenete opportuno, è un piccolo contributo alla memoria di mio nonno a 20 anni dalla morte, e alla memoria di coloro che 75 anni fa, non hanno potuto riabbracciare i loro cari in Patria.

Cordialmente.

Alessandro Tornesello

16 giugno 2018

Settembre 1943 ...... isola Greca di Cefalonia Il 4° superstite della strage di Troianata

Durante il secondo conflitto mondiale, le isole di Zante, Corfù e Cefalonia, ritenute geograficamente strategiche, furono occupate prevalentemente dai soldati italiani con il supporto delle milizie tedesche che presiedevano soltanto alcune aree.

Principalmente su li ' isola di Cefalonia stanziava, dal 1941 con circa 12.000 uomini, la mitica 33" Divisione-Fanteria “Acqui " composta dal 17° e 317° Reggimento Fanteria e dal 33° Reggimento Artiglieria: migliaia di giovani soldati poco più che ventenni, contadini, operai, impiegati, insegnanti e non solo, convinti di essere lontani dai sanguinosi teatri di guerra che si consumavano in quegli anni. La maggior parte di loro non aveva mai preso parte ad operazioni belliche in prima persona e l'addestramento ricevuto in patria per molti era stato spesso “sbrigativo “pur di rimpiazzare in fretta altri soldati nei vari fronti di guerra. Come se non bastasse, gli armamenti a disposizione erano insufficienti ed obsoleti rispetto a quelli in dotazione alla Wehrmacht che disponeva anche dei terribili aerei da combattimento Stukas.

L'occupazione di Cefalonia e delle altre isole ioniche, dal 1941 al settembre 1943, fu estremamente tranquilla, e il rapporto tra i italiani e greci era ottimale: una vera e propria convivenza pacifica, per qualcuno addirittura una “vacanza". Anche tra i nostri soldati e quelli tedeschi non ci fu mai ostilità e furono anche organizzate diverse esercitazioni di difesa comune.

A seguito della proclamazione dell'armistizio con gli anglo-americani, ufficializzato l '8 settembre, i tedeschi capirono che gli italiani avevano tradito l'alleanza di guerra e pertanto furono riconosciuti come ammutinati, nemici.

Il 10 settembre i tedeschi chiesero la resa incondizionata agli italiani ma, il giorno dopo, dal Comando di Brindisi, giunse un primo ordine di considerare le truppe tedesche come nemiche. Dopo vari ultimatum da parte del comando tedesco di cedere le armi, e dopo vari tentativi da parte del generale Antonio Gandin di prendere tempo per attendere i rinforzi alleati che mai arriveranno, gli uomini della Divisione “Acqui respinsero definitivamente qualsiasi forma di resa e furono dunque chiamati a scegliere tra la vita e l'onore: scelsero l'onore!

Il 15 settembre iniziò la battaglia di Cefalonia: un combattimento impari in cui morirono in pochi giorni oltre 9.000 soldati italiani. La morte per tantissimi non giungerà in combattimento ma a seguito di disumane esecuzioni istantanee e collettive. A Cefalonia verrà eseguita la più grande eliminazione di massa di prigionieri di guerra del secondo conflitto mondiale! Hitler in prima persona ordinò che a Cefalonia non dovevano esserci prigionieri testimoni: la Divisione “Acqui " del generale Gandin doveva essere completamente annientata!

Tra le stragi perpetrate dalla 1ª Divisione Edelweiss, la più pesante fu sicuramente quella eseguita nelle vicinanze del villaggio di Troianata ove, il 22 settembre, perirono 631 fanti tra soldati e ufficiali.

Tra i testimoni che assistettero alla carneficina c'era il cappellano del 33° Reggimento Artiglieria Romualdo Formato, che rientrato in patria scrisse “L 'eccidio di Cefalonia, settembre 1943: lo sterminio della Divisione

Acqui". Sull 'episodio di Troianata scrisse: " … il primo Battaglione del 17° Fanteria verso Troianata trovò che i tedeschi gli avevano già sbarrato la strada e che, ormai, era completamente e irrimediabilmente circondato.

Una valanga di fuoco concentrico lo investì da ogni parte, senza possibilità di scampo […] Gli uomini dell’intero battaglione, con le armi ai piedi, levarono le mani verso l 'alto, in segno di resa. l tedeschi si avventarono su di loro famelici […} le armi furano raccolte ed ammonticchiate in disparte. Tutti furono derubati dei portafogli, degli orologetti da polso, degli anelli, dei vari oggetti personali e dello stesso zaino. Poi furono incolonnati e avviati verso la strada maestra. Prigionieri. […] . Ma camminarono poco.

L 'improvvisa sosta in una specie di vallone longitudinale, ai margini del cosiddetto “campo dei pozzi “, fece pensare a tutti che quella località dovesse essere il loro provvisorio campo di concentramento. Molti si erano sdraiati a terra sfiniti [ .. .] all'improvviso, da tutti i lati, dai muriccioli e da!le siepi circostanti, si accese contro di loro un infernale .fuoco di mitragliatrici. Non essendoci alcuna via di scampo. tutti correvano, per istinto di conservazione, verso il centro del vallone. Gli uni si addossavano agli altri, sorpassandosi, scavalcandosi, calpestandosi e ammucchiandosi in un immenso palpitante carname, da cui si sprigionavano rivoli di sangue che scorrevano verso la china e si riunivano a formare un unico sinistro fiume scarlatto […} Neppure con questo sistema morirono tutti […} Rantoli e gemiti si udivano ancora! I tedeschi ricorsero ad un espediente crudele e gridarono: “Ci sono qui i portaferiti! Chi è ancora vivo venga fuori. Avrà salva la vita e potrà essere ricoverato in ospedale!". Dopo qualche tempo […] alcuni ingenui riuscirono a tirarsi fuori, spauriti, inebetiti, contusi, insanguinati… Una ventina. l carnefici si sganasciarono di nuovo dalle risa e, con un 'ultima raffica di mitraglia, li .finirono tutti […]

Sennonché qualcuno era rimasto ancora in vita […] Qualcuno è persino rientrato in i talia e può raccontare come è tornato alla vita dal regno dei morti!".

Lo scrittore Alfio Caruso nel libro “Italiani dovete morire " scriverà che solo 3 italiani si salvarono perché rimasti in mezzo a quei corpi scempiati … “.

Non furono 3, ma almeno 4!

Il quarto che ebbe salva la vita, perché caduto a terra ferito alla schiena fu subito sommerso da una valanga di corpi senza vita, era un soldato semplice di ventitre anni, proveniente da un piccolo paese del Salento, Parabita. Instancabile lavoratore della terra, amante dei cavalli, giunto sull ' isola il primo di cembre 1942 con il 317° Reggimento Fanteria, secondo Battaglione, 5ª Compagnia, fu prestato alle armi per servire la Patria: Oronzo Tornesello, mio normo.

Rimase svariate ore immobile, silente, sotto quel cumulo di vite ormai perse che gli fecero da scudo in attesa del silenzio, della salvezza. In quelle interminabili ore pensò alla famiglia, alla mamma morta poco tempo prima e ad una medaglietta ritrovata casualmente il giorno precedente raffigurante la SS.ma Vergine della Coltura. Di chi poteva essere quell'effige a lui tanto cara ritrovata in terra straniera? C'erano forse dei conterranei devoti alla Vergine della Coltura? Non lo saprà mai!

Calato il silenzio, accertatosi che i tedeschi erano andati via, uscì pian piano e scoprì l'orrore. Dopo poco fu soccorso da una famiglia del posto che per un po' di tempo lo curò e lo nascose dalle ispezioni dei tedeschi che proseguivano con i rastrellamenti casa per casa con la “caccia all' italiano traditore".

Guarito dalle ferite del corpo, non certo da quelle dell 'animo, riuscì a contattare alcuni sopravvissuti della “Acqui" che diedero vita al gruppo “Banditi della Acqui", che per molto tempo continuarono ad eseguire interventi di sabotaggio e operazioni di guerriglia contro i tedeschi , in collaborazione con i partigiani greci dell 'Elas.

Fuggiti i tedeschi nel 1944, a seguito dell'arrivo degli inglesi, solo nel novembre dello stesso anno fu rimpatriato, a Taranto.

Tornò a piedi a Parabita, nel suo paese, dalle persone a lui care che oramai lo credevano morto. Si sposò nel 1945 con Coltura Corsano ed ebbe tre figli: Maria, Silvano e Ada.

Nel 1951, insieme a tutti i sopravvissuti della “Acqui", fu insignito del riconoscimento di Partigiano Combattente dalla Presidenza de l Consiglio dei Ministri.

Quando ero bambino molte volte ascoltavo con attenzione le storie di guerra vissute da mio nonno, ed era facile vederlo con gli occhi lucidi mentre raccontava esperienze che nessun essere umano vorrebbe e dovrebbe vivere. Spesso si intratteneva con persone che rimanevano affascinate dai suoi racconti e in alcune occasioni rilasciò interviste registrate per storici e studiosi, oltre che per le nostre ricerche di scuola elementare.

Accade che a distanza di 20anni esatti dalla sua morte, mi ritrovo ad approfondire gli studi sull' Eccidio di Cefalonia e a rendermi veramente conto della sua esperienza di vita, della lontananza dalla famiglia, della paura della guerra, della paura della morte. Ed è proprio quando acquisisco consapevolezza, seppur tardivamente, di ciò che mi era stato raccontato più volte da bambino, che mi rendo conto che devo procedere alla ricerca di tutte quelle tracce da lui lasciate. Inizio a cercare le vecchie cassette a nastro delle interviste, ma non ci sono più, nessuno le ha più conservate, nessuno sa dove possano essere. Mi arrabbio con me stesso, mi chiedo come sia possibile, ma non serve a niente. Decido allora di ricostruire la storia d' Italia, che è anche quella di mio nonno, o viceversa: entrambe sono la mia storia, della mia patria, della mia famiglia. Acquisisco i ricordi di mio padre e delle mie zie, gradualmente inizio a leggere diversi testi, a vedere film, a chiedere all' Archivio di Stato copia del foglio matricolare, fare ricerche sul web.

Dopo 20 anni incomincio pian piano a risentire nomi di luoghi da lui citati, termini militari, a sentire la voce di mio nonno, la sua emozione mentre raccontava.

In memoria di mio nonno. ln memoria di tutte quelle giovani vite, a 75 anni da quegli eventi, ai.quali la storia italiana non ha dato la giusta memoria per l'enorme sacrificio.

NuovAlba anno XVIII numero 1

A piedi dalla Juguslavia per ritotnare a Montescudo

LA STORIA BALILLA FABBRI , 95 ANNI, É UNO DI QUEI REDUCI DELLA SANGUINOSA BATTAGLIA DI CEFALONIA

Ha macinato migliaia di chilometri a piedi, sooto la pioggia, senza mangiare per giorni.

Sono trascorsi più di settant'anni da quando il montescudese Balilla Fabbri, finita la guerra, ha attraversato la Jugoslavia e l'Austria per tornare in patria dopo aver combattuto a Cefalonia.

Un acapitolo archiviato nei ricordi e tornato nei racconti grazie a un articolo sul Resto del Carlino.

Balilla Fabbri, che ha compito i 95 anni il 25 agosto, è stato infatti un valoroso soldato della Dibvisione Acqui.

La sua storia in parte si lega a un'altra raccontata, su queste pagine: la vicenda militare di Aldino Tosini, che dopo decenni è tornato in possesso della gavetta persa durante l'eccidio nell'isola greca.

Un ritrovamento avvenuto grazie alle ricerche della studiosa viserbese Elena Santi.

“Quando ho letto l'articolo del reduce Tosini, ho rivissuto quei giorni, – racconta Balilla Fabbri, che a Montescudo è conosciuto con il nome di Gaetano-. Siamo pochi ad essere sopravvissuti. Sono stato arruolato nel gennaio del 1942 e assegnato all'undicesimo Reggimento di fanteria a Forlì, e dopo sei mesi mi hanno mandato a Bolzano".

Il comando militare ha poi diviso i soldati in due gruppi “c'è chi è andato in Russia, io e i miei compagni invece in Grecia".

Siamo saliti su un treno e all'altezza di Rimini volevo buttarmi giù, ma avevo paura che mi fucilassero".

Un lungo viaggio, toccando città diverse, per andare incontro alla guerra. “Ci siamo imbarcati a bari e siamo arrivati a Zante, per poi andare a Cefalonia. Dal novembre del '42 sono entrato a far parte del 17° reggimento fanteria Divisione Acqui, la quale era comandata dal generale Gandin.

I ricordi di quelle giornate sono fotografie nitide nella mente di Fabbri “sull'isola abbiamo combattuto contro i Tedeschi, ma a loro arrivavano i rinforzi. Ricordo ancora i miei compagni gridare “Viva l'Italia", mentre venivano uccisi. Ci costrinsero anche a seppellirli, ho pianto per giorni".

Balilla Fabbri fu risparmiato, ma lavorò molto duramente. Dalla Grecia fu portato dai Tedeschi prima in Albania e poi in Jugoslavia, dove si ammalò e i medici gli diedero pochi giorni di vita.

“Non so come, ma sono scappato dall'ospedale, ho iniziato così il mio cammino a piedi verso casa -prosegue nel suo racconto l'uomo visibilmente commosso -. Avevo con me solo uno zaino e i santini che raccoglievo nelle chiese lungo il cammino. Pregavo di tornare in Italia. In un paesino sono salito su un camion che mi ha portato a Forlì, di lì di nuovo a piedi fino a Rimini. Infine sono riuscito ad arrivare fino a Traviri di Montescudo. Ma qui non mi riconosceva nessuno, ero ridotto pelle e ossa. Quando ho visto la mia famiglia ci siamo guardati negli occhi e ci siamo abbracciati senza parlare. Tornare è stato il più grande regalo della vita, e ho festeggiato con gioia questo compleanno con la mia famiglia, mia moglie Elvira, mia figlia Lucia, i nipoti e le mie pronipoti Eleonora e Beatrice. Ringraziamo la signora Elene Santi K per la preziosa segnalazione. (Lina Colasanto dal Resto del Carlino ed. Rimini del 01/10/17).

Pubbl. 10/10/17

Artiere Pietro Bossa

Buongiorno, scusate se vi disturbo ancora. Questa è la biografia di mio nonno, scritta unendo tutte le cose che mi ha raccontato a quelle ottenute dopo alcune ricerche:

Bossa Pietro nato a San Bartolomeo di Chiusa di Pesio ( CN ) il 14 agosto 1923 , figlio di Chiaffredo e di Maero Maddalena, ottavo (?) di 10 figli.

Chiamata alle armi 7 gennaio 1943 .

8 gennaio 1943 Assegnato al 3° Reggimento Genio per i Complementi C.A. Alpini.

7 aprile 1943 trasferito al 4° Reggimento Genio 31° Compagnia Artieri Divisione Fanteria Acqui ( Circ.96100/8 del 31/01/’43 S.M.R.E. ) Pavia 21/05/1943

Partito per la Grecia 7 aprile 1943

7 maggio 1943 giunto in territorio dichiarato in stato di guerra ( isola S. Maura )

3 luglio 1943 trasferito all’isola di Cefalonia

Catturato prigioniero alla fine di settembre del 1943 dalle truppe tedesche in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, dopo aver partecipato agli scontri tra truppe italiane e truppe tedesche per il controllo dell'isola di Cefalonia.

Racconto personale dell’esperienza vissuta

Dopo aver partecipato agli scontri tra truppe tedesche e italiane per il controllo dell'Isola di Cefalonia (durante il racconto questo fatto ha sempre suscitato in lui un senso di fierezza nel ricordo di aver quasi impedito lo sbarco tedesco sull'isola. Avvenuto solo grazie all'intervento degli Stuka tedeschi);

nella concitazione del momento della cattura, un ufficiale ha incaricato Pietro di nascondere la bandiera del 4° Reggimento Genio della Divisione Acqui per evitare che cadesse in mano nemica. Il Bossa nascose velocemente la bandiera tra le macerie di una casa vicino ad un aranceto.( Al momento del rientro in Italia, ha riferito ad un ufficiale l’accaduto. L’ufficiale ha rassicurato Bossa che avrebbe provveduto al recupero della stessa). (Non so se poi è stata recuperata o meno)

Poco dopo è stato preso prigioniero e il giorno stesso della cattura (?) è stato messo al muro e fucilato assieme ad a tutta la 31^ Compagnia. Ferito alla gamba sinistra ( di cui è rimasta la cicatrice ) è rovinato a terra e sopra di lui sono caduti altri soldati colpiti a morte. L’ufficiale tedesco ha quindi invitato tutti coloro che erano ancora vivi a segnalare la loro posizione in cambio della vita. Pietro Bossa ha allora cercato di alzarsi ma i corpi dei compagni morti non gli permettevano di farlo. Alcuni si sono fidati della promessa fatta dal tedesco e si sono alzati e così sono stati definitivamente colpiti a morte. Bossa ha quindi preferito rimanere sotto i cadaveri ( per due giorni ? ) e aspettare il momento più opportuno per salvare la propria vita. La fucilazione sembra sia avvenuta in località Troiana.

Sopravvissuto a questo fatto è stato di nuovo catturato dai tedeschi e imbarcato il 17 novembre su una motonave (Ardenia o Marguerite ) con destinazione Grecia. La motonave ha urtato una mina vagante e quindi Bossa si è salvato con altri sventurati su una scialuppa che è andata alla deriva per parecchi giorni. I naufraghi erano sprovvisti di cibo e anche di acqua così per sopravvivere hanno dovuto assumere la loro urina. Alcuni, non avendo la loro urina da bere, hanno preso quella degli altri suscitando le loro ire.

Dopo alcuni giorni di peripezie la scialuppa è approdata su un a spiaggia in un luogo non definito, dove c’era una discarica. I naufraghi hanno cercato tra i rifiuti trovando avanzi di cibo e bucce di patate con i quali contrastare i morsi della fame.

Caduto di nuovo in mano ai tedeschi è stato internato in un campo di prigionia in una località della quale non ricorda il nome. Insieme ad altri prigionieri di varie nazionalità era addetto alla costruzione di una linea ferroviaria.

Durante la prigionia ha subito diverse angherie da parte degli ufficiali e dei soldati tedeschi (es. gettavano pezzi di pane o mozziconi di sigaretta in modo che se si avvicinava per raccoglierli lo colpivano sul viso con il calcio del fucile).

Deciso a mettere fine a questa situazione ha escogitato un piano per evadere dal campo. Ha chiesto ad un altro prigioniero , originario della provincia di Brescia, se voleva fuggire con lui. Quest’ultimo in un primo momento aveva accettato ma poi preso dalla paura si è rifiutato. Allora Pietro Bossa ha chiesto ad un altro prigioniero, di origine calabrese, se voleva prendere il posto del bresciano, questo ha accettato e durante la notte ( nel corso di un bombardamento aereo ) sono riusciti a eludere la sorveglianza e a fuggire nei boschi circostanti il campo.

I due fuggitivi si sono incamminati verso nord senza sapere dove andare.

Durante il cammino si sono imbattuti in un gruppo di partigiani alcuni dei quali parlavano un po’ di italiano. Hanno loro spiegato che erano scappati e cercavano di rientrare in Italia.

I partigiani comprendendo la situazione dei due italiani, li hanno messi in guardia da i pericoli in particolare dagli Ustascia. Hanno detto loro che nel caso questi Ustascia li avessero presi , non dovevano dire da dove venivano e che volevano solo lavorare.

Infatti pochi chilometri dopo sono stati intercettati da una pattuglia di Ustascia che ha interrogato i due italiani i quali seguendo i consigli dei partigiani hanno ripetuto insistentemente che volevano solo lavorare.

Sono stati quindi accompagnati presso dei coltivatori che avevano bisogno di manodopera. I due italiani sono stati ospitati in due diverse fattorie, sembra nei pressi di Belgrado. I contadini hanno esortato i due evasi a liberarsi subito degli abiti per indossare l’abito tradizionale di quei luoghi. Il soldato calabrese non ha però voluto rinunciare agli scarponi militari che calzava perché erano ancora” buoni”.

Pietro Bossa , invece, ha indossato gli abiti che gli sono stati offerti e anche le calzature “ a punta “ caratteristiche del posto. Grazie anche alla sua carnagione olivastra si è facilmente mescolato al resto della popolazione.

Ricorda di essere stato ben voluto in questa famiglia con la quale ha condiviso sia il lavoro nei campi sia i momenti di svago ( andava al mercato con il padrone e partecipava alle feste del paese ). Ricorda ancora di aver cucinato per la famiglia gli gnocchi dei quali nessuno sapeva l’esistenza e anche di aver cucinato i funghi porcini ( essendone un intenditore fin dalla nascita ) con grande successo.

In questo periodo i tedeschi hanno fatto rastrellamenti e sono arrivati anche nelle fattorie. Purtroppo il soldato calabrese ( che al loro arrivo si è gettato nelpozzo per sfuggire alla cattura) è stato riconosciuto dagli scarponi militari che ancora indossava e quindi fucilato.

Pietro Bossa, al contrario, non è stato riconosciuto perché era ben confuso con la popolazione del luogo.

Dopo questo episodio, non si è sentito più al sicuro e perciò ha deciso, con l’aiuto dei partigiani, di riprendere il cammino verso l’ Italia e consegnarsi agli alleati. Purtroppo non ha saputo indicare la località e la famiglia presso la quale ha trovato rifugio.

A fine maggio 1945 , a Trieste, si è consegnato agli Alleati con conseguente rientro al suo paese d’origine.

Il 25 luglio 1946 collocato in congedo illimitato ( foglio min. 400001/25 Mob. 4/7/1946 )

Il ritorno a casa è stato un momento di contentezza ma nello stesso tempo molto doloroso perché molti suoi compagni e amici non erano più tornati in paese e quindi i festeggiamenti per la fine della guerra avevano per Pietro un sapore amaro. Ancor più triste fu sapere che degli oltre cinquecento componenti della 31^ Compagnia solo in due avevano fatto ritorno a casa.

Di queste dolorose vicende Pietro non parlava spontaneamente e solo in poche occasioni è riuscito a esprimere le paure e le emozioni provate in quei momenti.

Un fatto inaspettato

Nel corso di una trasmissione RAI del programma “ PORTOBELLO “ condotta da Enzo Tortora in una rubrica intitolata “ DOVE SEI ?”, un signore ha raccontato le sue vicende di prigionia in Grecia e in quella circostanza cercava notizie di un suo commilitone che era fuggito dal campo di prigionia. Egli voleva sapere se questi ce l’aveva fatta e se era ancora vivo. Non ricordava il nome ma sapeva che era originario della provincia di Cuneo. Bossa Pietro che stava assistendo alla trasmissione ha subito riconosciuto il compagno bresciano che si era rifiutato di seguirlo. Era molto commosso. La moglie Maria lo ha esortato a telefonare alla RAI ma Pietro un po’ per ritrosia un po’ perché i ricordi erano troppo dolorosi non lo ha fatto .

Il bresciano è riuscito però a rintracciarlo chiedendo in Provincia a Cuneo, al Comune di Chiusa di Pesio e infine al Comune di residenza Niella Tanaro.

Inutile dire quanto sia stato commovente il loro incontro tra incredulità, ricordi di compagni, vicende dolorose, paure, gioie, lacrime.

BOSSA PIETRO è deceduto il 17 luglio 2011 purtroppo senza nessun riconoscimento da parte dello STATO ITALIANO e senza aver potuto rivisitare i luoghi in cui ha trovato la salvezza

Quello che vorrei chiedere a questo gruppo è se qualcuno saprebbe come entrare in possesso del filmato della puntata “PORTOBELLO" sopracitata e se qualcuno può aver conosciuto quel bresciano di cui vi ho raccontato poco sopra o i suoi parenti. Grazie e scusate ancora il disturbo.

Stefano Bossa

Pubb. 06/10/17

Artigliere Ferruccio Cecconi

Nonno Ferruccio è nato da famiglia di contadini nel 1912 a Isolalta di Vigasio, piccolo paese nella campagna veronese. Pur di umili origi e senza particolari studi aveva la passione per la musica tanto da imparare da autodidatta a suonare il clarinetto e grazie a questa passione suonò nell’orchestra di I. Montemezzi di Vigasio. Il clarinetto fu tra i pochi effetti personali che il nonno scelse di portare con sé quando parti per la guerra.

Lo tenne sempre con sé finché ad un certo punto fu costretto a venderlo in cambio di un po’ di bucce di patate per potersi sfamare. Molti degli anni della sua vita (circa 12) furono, tra servizio di leva, guerra e richiamate, se così si può dire “dedicati” alle armi lontano da casa e dalla famiglia, come molti ragazzi che vissero quel periodo storico. Nel ’35 sposo nonna Teresa e poco dopo partì per la guerra, tanto che la prima figlia, GELMINA, nata nel ’38 lo conobbe quando ormai aveva otto anni.

Nonno Ferruccio fece parte del 33° Battaglione mortai a Corfù, fu tra gli italiani a far parte della valorosa Divisione Acqui, e tra i pochi a salvarsi. Fu portato in campo di concentramento, forse a Mattausen, riuscì a scappare e fu ripreso e riportato in prigionia fino alla fine della guerra. Ma si salvò e tornò a casa.

Di quel periodo raccontò poco ma parlava spesso di un caro amico che assieme a lui condivise quelle terribili esperienze, un certo Caporal Maggiore di Modena G. Battista Ferrarini, che nonno aiutò a salvare e che gli fu riconoscente per tutta la vita, continuando a stargli vicino anche quando il nonno si ammalò.

Al ritorno dalla guerra ebbe altri due figli, nel ’46 Adriano e nel ’49 Luigi. La sua vita dopo la guerra poteva finalmente essere serena, ma fu breve. Nel 1970 si ammalò gravemente e nel gennaio del 1971 morì.

La nipote Sabrina Cecconi

Pubb. 25/09/17

Fante Benedetto Sabetta

É bello dare un volto a un fante del 17° reggimento fanteria che, fino ad oggi, era solo un nome in un elenco, almeno lo era per noi.

Benedetto Sabetta era nato ad Acre il 21 marzo 1914.

Nel 1933 a 19 anni, partì come soldato volontario, e dopo una lunga serie di trasferimenti sbarcò a Cefalonia il 9 luglio del 1943.

Dopo dieci anni di servizio militare ebbe la sfortuna di entrare a far parte della Divisione Acqui, che non potè conoscere a fondo, per gli eventi che si sarebbero scatenati sull'isola da lì a poco più di un mese.

Fu dato per disperso ed è con piacere che lo annoveriamo in questo spazio affinchè lo si possa ricordare anche attraverso il suo volto.

Chi vuole leggere il suo percorso, può farlo cliccando qui Foglio Matricolare

IL SOGNO SPEZZATO DI UNA GIOVANE VITA

Questo è il racconto di mio zio Aniello De Riggi nato a Camposano (Na) l' 11 di giugno 1920, fratello di mio padre Giuseppe, deceduto a Cefalonia perché fucilato dai tedeschi.

Correva l’anno 1943, fine agosto, mio zio si trovava in licenza a Camposano (piccolo centro agricolo del napoletano) per la festa Patronale di San Gavino. Lui all’epoca era sottocapo di prima classe della Marina Militare Italiana. Il padre insieme a tutta la famiglia era molto orgogliosi di Lui, e per quelle poche volte all’anno che lo vedevano era una gioia per tutti.

Lui era fidanzato con una bellissima ragazza del paese e lei lo aspettava sempre con amore e dignità sperando sempre al giorno fatidico matrimonio. Il padre (mio nonno Saverio) gli propose di sposarsi proprio in quei giorni di fine agosto per poter usufruire della licenza matrimoniale. Lui tentennò e si prese un po’ di tempo per poter decidere. Il giorno dopo si confidò prima con la fidanzata e poi col padre dicendo loro che il dovere lo chiamava, il giuramento che aveva fatto con la Patria era più importante di tutto e che si sarebbe sposato appena sarebbe finita la guerra.

Durante la festa patronale, per il giorno della processione del Santo, Lui fece parte dei collatori del Santo (i collatori sarebbero quelli che portano la statua del santo sulle spalle) ancora oggi c’è qualche vecchio camposanese che si ricorda di quella scena. Pochi giorni dopo partì per Cefalonia e andò a finire purtroppo come sappiamo.

I poveri genitori per quattro o cinque anni non seppero più nulla di Lui, fu un reduce di quella battaglia (scampato all’eccidio perché fintosi morto dopo una fucilazione di massa) a portare la triste notizia con i pochi documenti dello zio. Mia nonna dal dolore impazzì, e visse i suoi ultimi anni (morì nel 1956) inferma su una sedia a rotelle mentalmente assente.

Questa è la storia che mio padre e i miei zii mi hanno raccontato fin da piccolo e che io non dimenticherò mai raccontandola ai miei figli e a Voi Presidente, perché non accada mai più. Spero che questo mio racconto – documento, lo divulghiate nelle sedi opportune.

Allego a questo documento una foto che mio zio Aniello inviò alla famiglia un anno prima dell’eccidio dove Lui è al centro della foto con la chitarra in mano, perché Lui era un melodico e suonava la chitarra molto bene.

Nell’augurarle buona giornata, Presidente prof.ssa Graziella Bettini e sperando che questo documento sia preso in considerazione da tutta l’Associazione e sia divulgato come giusto sia, Le invio i miei più Distinti Saluti.

Aniello De Riggi (nipote dell’eroe)

TESTIMONIANZA DI LEONARDO MASSARO

Sono nato a Cassano da Francesco e Maria Antonia Giustino il 26 dicembre 1922, ma mi hanno registrato il 4 gennaio del 1923. Quando è scoppiata la guerra ero poco più che sedicenne, ma nel settembre del 1942 fui chiamato alle armi. Dapprima feci il Car a Bitonto e poi verso dicembre fui inviato a Caserta presso il 2° Battaglione di Marcia. Restai in Campania fino al luglio del 1943.

Proprio il giorno della caduta del fascismo, il 25 luglio, partimmo da Caserta via terra per un lungo viaggio durato 35 giorni, in treno, attraverso il nord Italia, la Jugoslavia (dove fummo attaccati due volte dai partigiani di Tito), poi l’Albania, fino a raggiungere Atene dove restammo un paio di giorni. Poi proseguimmo con un trenino attraversando il canale di Corinto e infine arrivammo a Patrasso.

Qui ci imbarcarono per Cefalonia dove giungemmo il 29 agosto, pochi giorni prima della firma dell’armistizio.

Facevo parte del Reparto Sussistenza di Bari (9ª squadra panettieri), aggregato alla Divisione Acqui, e mi occupavo di provvedere alla cottura del pane.

Dopo aver appreso la notizia dell’armistizio, ricordo che ci furono diverse riunioni fra il comandante della divisione, generale Gandin, e gli ufficiali e sottufficiali per decidere il tipo di condotta da intraprendere.

All’inizio il generale ebbe dei colloqui con i tedeschi, presentandosi presso il loro comando. Seppi che aveva fatto posizionare precauzionalmente i pezzi di artiglieria con le bocche da fuoco in quella direzione, con l’ordine di fare fuoco se egli non fosse rientrato entro una data ora.

Fu indetto una specie di referendum fra ufficiali e soldati e la maggior parte decise di non consegnare le armi ma di combattere contro i tedeschi, anche perché l’alternativa era quella di finire in un campo di concentramento come prigionieri.

Noi contavamo soprattutto sulla nostra superiorità numerica: i tedeschi erano credo poco meno di 2.000 uomini, mentre noi eravamo 12.000 e anche discretamente armati. Inizialmente i tedeschi, concentrati a Lixuri nella penisola di Paliki, praticamente potevano considerarsi quasi nostri prigionieri, avendo noi italiani il controllo del resto dell’isola e soprattutto del capoluogo Argostoli.

Da parte nostra fu sottovalutato però un fattore importante che risultò decisivo per l’esito della battaglia, e cioè l’utilizzo dell’aviazione da parte degli ex alleati che ora erano diventati nostri nemici. Ci bombardarono e mitragliarono ininterrottamente, notte e giorno, volando anche a bassa quota e illuminando il cielo con i bengala.

Nel frattempo erano sbarcati mezzi navali con i rifornimenti e le munizioni per i tedeschi, mentre avevamo saputo che una nave italiana stava venendo in nostro soccorso, ma fu bloccata e fatta tornare indietro dagli inglesi.

Dopo quattro o cinque giorni di inferno, mi trovavo con circa altri 50 soldati nei pressi di Argostoli lungo la strada che porta a Sami, quando fummo presi prigionieri verso il tramonto. Ci ammucchiarono tutti insieme per fucilarci. Avevamo saputo di altre esecuzioni di massa e ora toccava a noi.

Un attimo prima che partissero le raffiche di mitra, istintivamente caddi per terra senza ricordarne ancora oggi il motivo (se fingendo di essere stato colpito o perché svenuto dalla paura), restando sul terreno accanto ai corpi dei miei commilitoni.

Rimasi immobile a lungo perché passavano a dare il colpo di grazia a chi ancora si muoveva. Sentivo qualche colpo di arma da fuoco ma continuai a non muovermi finché non ebbi la sicurezza che se ne fossero andati. Mi sollevai da terra e mi resi conto che altri tre soldati si erano salvati come me. Nel frattempo era diventato buio.

Dopo esserci allontanati, ricordo che bussammo a una casa di greci dalla quale venne fuori un vecchietto che parlava un po’ di italiano. Ci disse che non poteva ospitarci perché i tedeschi fucilavano anche quelli che ci aiutavano. Ci indicò lì vicino una cava di pietra dove poterci nascondere e ogni tanto veniva a trovarci portandoci quel po’ di cibo, scarso anche per loro, che riusciva a recuperare.

Dopo qualche giorno ci disse che aveva saputo da una prostituta italiana, che si intratteneva con i tedeschi, che le fucilazioni erano state sospese.

Dopo qualche tentennamento, decidemmo di uscire allo scoperto, disarmati ma con la nostra divisa, finché non incontrammo una pattuglia tedesca che ci fece prigionieri e ci condusse ad Argostoli in un carcere improvvisato di fianco alla ex Caserma Mussolini, dove erano rinchiusi molte centinaia di soldati come noi. Ci tennero a digiuno per qualche giorno, dandoci solo dell’acqua da bere.

Lì venimmo a conoscenza della fucilazione degli ufficiali alla Casetta Rossa, dello sterminio degli altri soldati, prima fucilati e poi bruciati e buttati in mare.

Ci fu uno tra noi che, pensando di aver un trattamento migliore, disse di essere un ufficiale e chiese di essere trasferito con i suoi pari grado. Purtroppo per lui, però, ciò significò la sua condanna a morte: dai colpi che sentimmo dopo che fu portato via, intuimmo la sua esecuzione nel cortile del carcere. Il fatto ci colpì tantissimo e, naturalmente, nessuno di noi si sognò si spacciarsi per ufficiale, né tantomeno rivelarono di esserlo quelli fra di noi che lo erano veramente.

A un certo punto i tedeschi cominciarono a imbarcarci su delle piccole navi, alcune delle quali però, forse per imperizia dei manovratori, furono affondate dalle mine da noi collocate nello Jonio, che causarono altre morti di soldati italiani che erano stipati nelle stive. Ce lo riferì uno di loro scampato alla tragedia e salvatosi a nuoto.

Quando toccò a noi, ero in compagnia di uno di Andria che suggerì di fingerci feriti per rimanere sul ponte, da dove in caso di pericolo avremmo potuto buttarci in mare e cercare la salvezza a nuoto. Ricordo che individuammo due cucinieri tedeschi che avevano i salvagente e restammo lì vicino a loro.

Il soldato di Andria mi disse: «Massaro, se la nave affonda, dobbiamo far fuori quei due e prendere i loro salvagente, solo così possiamo salvarci».

Per fortuna non fu necessario perché l’imbarcazione passò indenne e così ci portarono prima a Patrasso, dove sbarcammo per essere poi portati in un campo di prigionia vicino ad Atene. Ci davano da mangiare una pagnotta di pane da dividere in quattro e una brodaglia di acqua calda.

Il giorno dopo ci trasferirono a Salonicco dove ci fecero salire su dei vagoni merce chiusi dall’esterno e partimmo per Belgrado. Il viaggio durò un paio giorni, sempre chiusi nei carri senza cibo. Per fare i nostri bisogni riuscimmo a scardinare un’asse dal pavimento in un angolo del vagone, ma eravamo così stipati che ci si vergognava di essere osservati.

Nel campo di concentramento di Belgrado c’erano più di diecimila soldati italiani internati. Noi di Cefalonia, che eravamo considerati ribelli rispetto agli altri che si erano invece consegnati spontaneamente, fummo collocati in una baracca separata da un doppio filo spinato.

Ciò nonostante riconobbi Mengucce Volpecedde (Domenico Giorgio, ndr), un altro cassanese che si trovava lì, internato dopo l’8 settembre. Da lontano feci il fischio di riconoscimento che si usa qui a Cassano e notai che lui si girò dalla mia parte. Gli feci segno con le mani di avvicinarsi.

Non potevamo parlare liberamente perché osservati dalle sentinelle. Riuscimmo a farlo stando vicini rivolgendoci le spalle, separati dal filo spinato. E così ognuno raccontò all’altro le proprie disavventure.

Un giorno lui mi fece un cenno, si avvicinò e mi disse: «Narducce, domani mattina ci portano a lavorare, lontano, non so dove».

Mi spiegò che li avrebbero caricati su dei camion e portati fuori dal campo in una località sconosciuta e distante parecchi chilometri. A quel punto pensai che se mi fossi unito a loro poteva essere una buona occasione per scappare.

Cominciai a fare u pare e dispere, ma in quelle condizioni il cervello non ti funziona più e, nonostante la pericolosità della mia scelta, decisi di rischiare. Mi accordai con Mngucce di trovarci a una certa ora in un punto del campo, non conoscendo la posizione della sua baracca. Poi andai a dormire.

Alle tre di notte, riuscii a passare sotto il reticolato e mi incamminai con Volpcedde verso il suo alloggio dove si trovava anche un altro cassanese, Peppino De Vito.

Alle cinque cominciarono a farci salire sui camion. La mia fortuna fu che non ci avevano ancora schedati e quindi mi confusi con gli altri, salendo assieme a un gruppo che comprendeva i miei due compaesani.

Ci portarono in un campo di lavoro quasi ai confini della Jugoslavia, verso la Romania, in una località chiamata Požarevac , vicino al Danubio. Il nostro lavoro consisteva nella sistemazione di strade e ferrovie.

Ci davano la solita pagnotta al giorno da dividere in quattro. Ci toccava tirare a sorte, au tuecche, pe capà un pezzette cchiù gruesse.

Un giorno mi ricordo che Volpicedde con la scusa di andare nel bosco a fare i propri bisogni, si allontanò per chiedere altro cibo alle famiglie serbe della zona, lasciandomi la sua targhetta con il numero di matricola.

Nue fateghemme sope a la strate. Allore me mettibbe a nu quarte e passò u controlle, poe me levibbe u cappidde, me mettibbe cude de nu alpine e mi scibbe a mette all’ualte quarte de la strate e chensegnibbe la matrichele de Volpcedde in modo tale che risultava presente anche lui.

Sckitte ca cheda dije nan se retrave. Eravamo ormai rientrati al campo già da qualche ora, quando lo sentimmo arrivare un po’ brillo che cantava. Per fortuna le sentinelle non si accorsero di niente.

Ricordo anche, come unico momento di allegria, la Pasqua del ’44, quando io e un napoletano chiedemmo al comandante del campo di poterci esibire in alcune scenette e cantare alcune canzoni. Ce lo concesse e lui stesso si divertì assieme agli altri soldati e prigionieri. Tuttavia non ricevemmo nessun trattamento speciale o premio per questa nostra esibizione e dal giorno dopo tutto rientrò nella solita vita da campo.

Siamo rimasti lì un anno, fino alla fine di settembre del ’44. Volpecedde fu trasferito da un’altra parte, mentre De Vito rimase lì con me. Poi arrivarono i partigiani di Tito a liberarci e salvarci e ci consegnarono ai russi, con i quali restammo per circa una settimana e fummo trattati umanamente, mangiavamo insieme a loro e avevamo una certa libertà di movimento. Dopo la liberazione di Belgrado i russi ci lasciarono con i partigiani slavi che ci presero con loro, ci armarono e così ci unimmo alla resistenza jugoslava entrando a far parte di una divisione composta interamente da italiani con un nostro comandante.

Durante questa esperienza, molto più dura e pericolosa di quella del campo di prigionia, incontrai un altro cassanese, Peppine Samuele (Giuseppe Turitto, ndr).

Abbiamo combattuto contro i tedeschi su quel fronte, non più sabotaggi, ma una vera e propria guerra. Partimmo da Belgrado dove c’erano anche i russi. I tedeschi a un certo punto si fermarono per rinforzare le loro posizioni, indietreggiando di 40 km. Così noi avanzammo verso Sarajevo dove però avemmo una batosta, subendo molte perdite. La città era in una posizione strategica, punto obbligato di passaggio per le truppe tedesche che si ritiravano dal fronte greco-albanese. Conquistarla significava impedirne il ricongiungimento con quelle dislocate in Jugoslavia.

Ricordo che ci furono migliaia di morti da entrambe le parti. Per seppellire i nostri si scavarono fosse comuni profonde tre metri e lunghe una cinquantina.

Con ostinazione riuscimmo a respingere i tedeschi fino in Croazia, dove un giorno mentre mi riposavo in un giardinetto appoggiato ad un albero, a un certo punto sentii un forte rumore che mi fece sobbalzare. E ci ijere? Volpcedde! Mi fece piacere rivederlo, anche se fu solo per un attimo. Era assieme a un partigiano jugoslavo, portavano una barella che aveva fatto cadere a terra quando mi aveva visto, era quello il rumore che mi aveva spaventato. Si occupava del trasporto dei feriti dal fronte che era poco distante da lì.

Mengucce aveva imparato bene la lingua slava, ma anche noi altri comunicavamo senza difficoltà con i partigiani di Tito anche perché loro parlavano abbastanza bene l’italiano. Ci salutammo e poi seguimmo strade diverse.

Fra i partigiani slavi c’era una disciplina molto rigida. Stemme mesckate maskle e femene, ma t’jire stajie attinde, nan sia maje t’azzardive a dange pure nu pizzeche a jiune. Opure qualche d’une ca veleve, nan sejie…, t’jire ammandenejie percé nan sapive, angore chede te denunziave e passive i uajie.

Infine la nostra divisione entrò a Trieste assieme ai partigiani jugoslavi, dopo un ultimo scontro con i tedeschi. I triestini, con nostro grande stupore, ci accolsero freddamente. Noi italiani ci chiedevamo: «Ma come, siamo venuti a liberarvi dai tedeschi, rischiando la vita e voi ci trattate così?»

Poi ci raccontarono delle foibe vicino Trieste e nell’Istria e di quello che la popolazione civile aveva subìto dai partigiani slavi, secondo me all’insaputa di Tito. Noi obiettammo di non esserne a conoscenza, che eravamo italiani e non sapevamo nulla, che per liberarli avevamo combattuto contro i tedeschi.

Restai a Trieste ancora una decina di giorni e poi partii per far ritorno a Cassano. A dire il vero, io e un napoletano ci infilammo di nascosto in un’autocolonna di soldati italiani che venivano rimpatriati, diretta a Udine, rischiando però di essere fucilati dai partigiani jugoslavi se ci avessero scoperti. Infatti De Vito e Peppino, gli altri due cassanesi che tornarono a casa circa un mese dopo di me, erano convinti che fossimo stati puniti dai partigiani di Tito per questa fuga.

Invece ci andò bene, nessuno si accorse di noi, né vennero a chiederci le nostre generalità. Da Udine arrivammo in treno fino a Forlì, dove facemmo una sosta presso un centro di accoglienza della Croce Rossa. Fummo disinfestati dai pidocchi e consumammo finalmente un pasto caldo. Poi ci presentammo all’ufficio preposto per la registrazione dei dati personali e delle nostre generalità.

L’indomani ripresi il viaggio. Ci misi quattro giorni per arrivare al mio paese, perché le ferrovie funzionavano a tratti a causa dei bombardamenti che avevano subìto durante la guerra. Comunque, un po’ con i treni, un po’ a piedi, un po’ con qualche camion, riuscii finalmente ad arrivare ad Acquaviva.

In famiglia ormai mi davano per disperso, anche perché erano andati a chiedere notizie su di me a Mengucce u Latrecidde (Domenico Lionetti, ndr), il quale era rimasto nascosto a Cefalonia presso una famiglia di greci, finché i tedeschi non avevano lasciato l’isola ai primi di settembre del ’44, e poi era ritornato sano e salvo a Cassano.

Ai miei familiari raccontò quello che era successo sull’isola greca, dello sterminio dei soldati italiani dopo la resa ad opera dei tedeschi. Disse loro di non avermi visto fra i sopravvissuti e che le speranze che io fossi ancora vivo erano pochissime, quindi ormai si erano rassegnati.

Mi feci a piedi gli ultimi sei chilometri da Acquaviva, perché non c’erano mezzi di collegamento alle quattro del mattino. Mentre arrivavo a Cassano incontrai mio zio (Vito Marino Giustino) che, dopo la sorpresa iniziale nel vedermi, mi disse che era meglio che andasse lui a preavvisare i miei perché mia madre stava poco bene già da quando ero partito soldato e in quel momento era paralizzata. La sorpresa nel rivedermi improvvisamente avrebbe potuto nuocerle ulteriormente.

Quando mi rividero fu festa grande, nonostante mi presentassi con gli indumenti strappati e pieno di pidocchi (fra noi soldati la presenza di pidocchi veniva definita scherzosamente “la cavalleria rusticana”).

Tornato al mio paese a guerra finita, pian piano ripresi contatto con alcuni miei vecchi amici e compagni di squadra di calcio come Peppino Laterza, mio grande amico che era stato ferito durante la campagna di Russia.

Cominciai anche a lavorare al mulino Campanale di Cassano in piazza Garibaldi, dove sono rimasto per quasi 15 anni. Poi per ragioni di salute ho smesso. Il mio fisico, duramente provato dagli anni di guerra e da tutto quello che avevo passato, non reggeva a quel lavoro pesante, tanto che feci domanda per la pensione di invalidità per problemi alla colonna vertebrale, infatti tuttora porto il busto. Di pensione di guerra niente, neanche a parlarne!

In seguito fui costretto a trasferirmi a Bari con mia moglie e i nostri due figli, dove lavorai come portiere. Nel ’46, tramite un amico di famiglia e il mio datore di lavoro del mulino, avevo conosciuto e mi ero innamorato di Lucia, che diventò la mia fidanzata e, dopo un anno, mia moglie con la quale condivido l’esistenza da ben 66 anni. Abbiamo quattro nipoti e da poco siamo diventati bisnonni.

LA GIURISDIZIONE DI PENEDE - LA GAVETTA DI GIUSEPPE BARBIERI

di Aldo Miorelli, Riccardo Skulina e Graziano Zuffi

Quaderno di ricerca storica con periodicità semestrale n. 03 del dicembre 1994 pag. 59-64

Giuseppe Barbieri – el Bepi – ci ha fatto balzare indietro nel tempo di oltre cinquantanni introducendoci nelle vicende della seconda guerra mondiale, presentandoci sul tavolo della sala, il suo foglio matricolare, la gavetta, il diploma con l'encomio: Si addita la divisione Acqui coi suoi novemila caduti e con i gloriosi superstiti alla riconoscenza della Patria.

Il racconto del Bepi scivola via semplice, tra le nostre frequenti interruzioni, perché siamo ansiosi di sapere. Restiamo sorpresi: le ragioni della sopravvivenza, la concretezza, il buon senso, la tenacia legano tra loro gli episodi. E la memoria privilegia più che i singoli aneddoti storici o personali un percorso, “una via cru¬cis"', scolpita caparbiamente – a punta di coltello – sulla gavetta.

Giuseppe Barbieri è nato a Torbole il 5 agosto 1920, da Umberto (originario di Valeggio) e da Maria Civettini (conosciuta però come Tamara). Frequenta le scuole elementari a Torbole col maestro Nones.

Non ancora ventenne è chiamato alle armi: a Merano avviene la sua vestizione; riceve la gavetta, che sarà il simbolo delle sue peripezie, oggi un cimelio che sinteticamente abbraccia un arco di tempo tra i più terribili che l'umanità abbia vissuto e insieme gli scenari più significativi della guerra. Con il diciottesimo reggimento fanteria è inviato l'I 1 Giugno 1940 alla frontiera alpina occidentale.

L'Itala fascista era entrata in guerra – dopo più di nove mesi di non belligeranza – a fianco della Germania e Mussolini aveva attaccato una Francia ormai sconfitta.

Dopo un breve periodo – la Francia il 24 Giugno firma l'armistizio con l'Italia – Giuseppe rientra a Bolzano, da dove, con la divisione Acqui è fatto partire alla volta di Brindisi. Ricorda il lungo viaggio in tradotta: i commilitoni trentini, i muli, i rifornimenti, il materiale sanitario; la sosta nella città pugliese, accampati presso il cimitero in attesa di imbarcarsi per l'Albania; la traversata a bordo della “Piemonte"; l'arrivo a Valona e lo sbarco in fretta e in furia.

Ha inizio la sua campagna sulla frontiera greco-albanese, che durerà dal 20 dicembre 1940 al 23 Aprile 1941. Mussolini aveva, con undici divisione stanziate in Albania, attaccato la Grecia fin dall'ottobre, convinto che avrebbe avuto facilmente ragione di un “nemico" assai inferiore per uomini e mezzi.

Da metà Novembre, però, i Greci erano passati al contrattacco. Quando in dicembre arriva la divisione Acqui, gli Albanesi e i Greci – dice Giuseppe – sono trincerati ed equipaggiati e, in alcuni casi addirittura, si sono impossessati delle armi italiane. Sappiamo che Mussolini chiederà poi l'aiuto tedesco e che il 27 aprile 1941 Hitler prenderà Atene.

Mentre il 22 giugno 1941 l'esercito nazista dà inizio con 1'Operazione Barbarossa alla campagna di Russia, la divisione Acqui è inviata a presidiare le isole ioniche: Cefalonia, Corfù, Zante.

Dopo il 25 luglio 1943 – caduta del regime fascista – l'alto comando tedesco fa sbarcare nelle Ionie contingenti armati sempre più numerosi per prevenire l'armistizio fra il governo Badoglio e gli Alleati.

Il 15 settembre i Tedeschi, appoggiati in forze dall'aviazione, conducono un attacco spietato contro la divisione Acqui: a Cefalonia le perdite ammontano, dopo .pochi giorni, a tremila uomini. Anche dopo la resa, i nazisti scatenano una vera e propria caccia all'uomo: oltre cinquemila sono i fucilati.

Anche il contingente di Corfù soccombe e Giuseppe è catturato. I prigionieri sono raccolti nel campo di aviazione e poi imbarcati sulla “Mario Rosselli". La nave è però colpita dalla aviazione inglese nella baia di Corfù: si adagia su una fiancata; numerosissimi sono i morti; un compagno di Giuseppe per la disperazione si uccide.

Egli riesce invece a riguadagnare a nuoto il porto. Dopo qualche giorno giunge la nave “Leopardi", che trasporta i superstiti al Pireo; da Atene, in treno, i prigionieri sono avviati al campo di concentramento. “Non sapevamo dove si andava" – dice Giuseppe – “Giorni e giorni di treno! Di tanto in tanto, durante una sosta, poche pagnotte. Con una dovevano bastare anche a quattro o cinque persone Neanche come le bestie!". “Quando arrivammo al campo non si sapeva neanche dove si era. Neve ovunque le baracche erano rotonde, di cartone pressato. In mezzo c'era una dacia. Chiedono se c'è personale addetto alla sanità. Si fanno avanti una trentina. Ma molti, messi alla prova, non sanno fare una puntura, tremano. Mi offro. Sono scelto come infermiere".

Fu rinchiuso dai tedeschi nel campo di prigionia a Pinchs, nella Russia Bianca, l’attuale Bielorussia. La prigionia sarà lunga, a partire dai fatti del settem¬bre 1943, durerà fino al 19 Settembre 1945. Ad onor del vero, la ri-creazione del lager non soddisfò appieno Giuseppe che si industriò per costruirsi un minimo di conforts e oggetti per ricordare e testimoniare delle sue esperienze militari.

Giuseppe però è un uomo dalle mille risorse e dalla straordinaria capacità di riciclare ogni cosa che per mezzo delle sue mani magiche riacquista nuova vita. Fra i tanti prodotti del suo ingegno, proponiamo ora il “forziere" che Giuseppe si costruì nel periodo bellico utilizzando parte di una cassetta di munizioni e la rielaborazione del campo di Pinchs, dove egli era stato rinchiuso dai tedeschi dopo i fatti del settem¬bre 1943.

Le tappe fondamentali dell’esperienza di Giuseppe Barbieri sono state incise sulla gavetta che l’ha accompagnato fino al suo rientro a casa avvenuto nel settembre 1945.

Giuseppe ricorda poi la liberazione in seguito alla avanzata delle truppe russe e l'interminabile viaggio di rientro, a piedi, in treno, con mezzi di fortuna. Sempre con zaino e gavetta, sulla quale, quando passa da una stazione ferroviaria, scolpisce il nome della città, colto al volo da una tabella. A volte entra, con altri,

in qualche fattoria, per chiedere cibo. I Russi li scambiano per tedeschi: allora si affretta a disegnare una scarpa, ad indicare sul disegno “Roma", a gridare “Italiani!".

Racconta, tra l'altro, di un campo di raccolta organizzato dai Russi; dei mille espedienti per riuscire a sopravvivere alla fatica, alla fame; della volontà di arrivare a casa; di quando è riuscito ad improvvisare un piatto di spaghetti per un capitano russo; della notizia appresa tramite una radio che gli Americani erano entrati a Firenze

E' trattenuto dalle forze alleate fino al 19 Settembre 1945. Finalmente l'Italia è vicina: da Innsbruck parte il treno, ma è indirizzato oltre Trentino, per la disinfezione dei reduci. Vicino a Mori il treno rallenta e salto giù! Dopo mezz'ora, la corriera per Torbole. Salgo, senza una lira. Ci sono amici" “Da dove vieni?" “Dalla Russia!". Scendo. Mi avvio verso casa incontro amici, preoccupati per me: tempo prima si era saputo dell'eccidio di Cefalonia.

Poi mia madre. Mi dice che mio padre è morto, colpito, gli ultimi istanti di guerra, anzi, a guerra già finita, da una scheggia arrivata in Piazza Vittorio Veneto, ora Piazza Goethe.

Era il 28 aprile, quando all'improvviso scoppiò una granata; mentre cominciavano a profilarsi all'orizzonte sul lago i primi mezzi da sbarco.

Aldo Giovanazzi è un testimone di quel giorno in cui morì il primo torbolano. “Successe prima dello sbarco " racconta Giovanazzi. " A casa eravamo tutti pronti a fuggire nei rifugi. Pronto, come al solito, lo zaino con la roba. Fu un solo colpo: una granata sparata in aria sopra la Colonia Pavese, allora trasformata in ospedale militare dai tedeschi. La giornata era limpida e sì scorgevano gli anfibi zigzagare sotto il fuoco tedesco. Uno lo si vide saltare in aria e affondare, mentre altri soldati americani della Decima Divisione da Montagna scendevano anche dal Baldo.

Umberto Barbieri, Silvano Giovanazzi e Romolo Miorelli, se ne stavano in piazza, appoggiati al muro, all’angolo dell'hotel Centrale, di fronte all'ingresso della casa dove allora abitavo, senza rendersi conto di alcun pericolo. L’Umberto Barbieri di 61 anni, cadde a terra, colpito da una scheggia che gli aveva reciso l'arteria femorale.

Aldo Giovanazzi, anch’egli reduce di guerra continua: “Corsi in suo aiuto subito, cercando di tamponare la ferita con delle bende che recuperai a casa. Lo trasci¬nammo al riparo. Poi lo trasportammo i Colonia Pavese trasformata in Ospedale Militare dai Tedeschi, ma là c'era un notevole trambusto e non ci fu nessuno che si occupò di lui. Probabilmente, però, era già morto dissanguato. I tedeschi stavano fuggendo tutti e gli Americani non erano ancora arrivati.".

La testimonianza del Bepi, non dissimile da quella di molti altri suoi commilitoni, è in grado di richiamare efficacemente alla memoria le sofferenze e le trage¬die patite non solo dal Bepi, ma anche da milioni di altri prigionieri, ieri come oggi, in Oriente come in Occidente.

Gentile dottore,

la famiglia Neri, originaria di Gallina (RC), all’inizio del secolo scorso si trasferì a Tortora (CS), dove, il 14 aprile 1903, nacque mio nonno Francesco, secondo dei tre figli di Angelo e Maria Gabriele.

Per un errore dell’Ufficiale dell’anagrafe, fu registrato con il cognome “Nero”, ma lui continuò a dichiararsi sempre come Francesco (Ciccillo) Neri e come tale figura nei documenti militari in mio possesso.

Intraprese il servizio militare, raggiungendo il grado di sergente maggiore e imparando (grossomodo) a leggere e a scrivere da adulto: in questo modo cercò di riscattarsi dalla condizione di povertà in cui era vissuto da giovanissimo.

Allego alla presente la fotocopia del suo foglio matricolare (numeri 1, 2, 3 e 4) che mi fu rilasciata una ventina di anni fa dall’Archivio di Stato di Cosenza.

Nell’allegato n. 3 potrà leggere che, in data 23 marzo 1943, mio nonno fu dichiarato “disperso in seguito agli eventi bellici” e, come tale è ancora iscritto nella lapide dedicata ai caduti in guerra di Tortora.